上千年前的“零号病人”谁是第一个感染者?

据记载,1916年6月17日,伦敦即将宣布存在流行性脑干灰质炎感染。那一年,芝加哥暴发了第一次脑干灰质炎的大流行,病例人数多达9000多,死亡2343例。而1952年的脑干灰质炎大流行是迄今为止疫情最严重的一次,仅英国一地报告的病例就有57628例之多。

探幽,上千年前的“零号患者”

谁是第一个感染了脑干灰质炎病毒的“零号患者”?

最知名的起源来自古希腊的石油画。一幅古希腊第十八王朝时期(公元前1403年-1365年)的石油画上,描画了一个脚掌胸肌萎缩的人,它被视为是最早反映小儿麻痹病态的可考证文献。

西医书籍中也有对脑干灰质炎临床表现的彰显,最早的记载见于《黄帝内经》,如《素问·痿论》曰:“五脏有热,可使人病痿,盖灼热于内,形痿于外。”

古希腊石油画上的小儿麻痹症后遗症病人。图片来源:果壳

人们晓得脑干灰质炎病毒的存在才短短百年,而脑干灰质炎病毒却如幽灵般伴随人类社会的演进。年代的久远,让脑干灰质炎病毒零号感染者的找寻毫无意义。

对于整个人类社会的第一个“闯入者”来说难以追溯,但在人类社会的局部,要么由于未知带来的仇视须要找到发泄的出口,要么由于不可言明的政治目的,人们会为了谁是带来它的“零号患者”而相互开罪、甚至大打出手。

同济学院历史系院长高晞在一次讲演手指出,在黑暗的法国中世纪,席卷亚洲台湾的流行病,规模之大、持续时间之长、涉及面之广、死亡人数之多、出现的疫病种类之繁可谓空前绝后。包括伤寒、天花、小儿麻痹、猩红热在内的传染病,由一国传到一国,很快就在法国漫延开来。

国与国之间因此开战、相互指责。在民间,谣言四起,女巫、犹太人、孩童……凡是被觉得与众不同的群体随时可能由于一个谣言引起公愤,被推动当街开罪的痛楚深渊。

“当时一个更为普遍而又可推卸罪名的说法,是哥伦布和他的同伴们将新台湾的疾患带到了美洲,然后传遍全世界。”高晞说。

愚蠢,让流言四起、让量刑肆意。病毒的阴霾映照着彼时的亚洲台湾,与此同时,人类的愚蠢无知让恶运如病毒般漫延。

画圆,百年苦觅致病病症

最初的人们,根本无从把突如其来的胸肌麻痹、肢体截瘫这种抽象的、机械化的病症与一种细小的微生物联系上去,这也是为何脑干灰质炎有另一个名子:小儿麻痹。

小儿麻痹症曾一度被觉得有先天和明天之分,有凡俗观点觉得儿子患有小儿麻痹症是胚胎蕴育时出了问题、甚至归结为神鬼之说,因而一代代小儿麻痹症病人成年后在离婚生育上的权力曾争论了近半个世纪之久。

时间回溯到二十世纪之前,俄罗斯病理学家伊万诺夫斯基发觉病毒之前,人们对这些通过光学显微镜难以见到的微生物一无所知。这些病症在哪个时侯被称为:大牙麻痹,小孩脊椎麻痹,儿童原发性麻痹,退行性麻痹,前角脑干炎脊髓灰质炎后遗症病人可见,夜晚麻痹等等,与病毒没有“半分钱”关系。

1789年,一名叫迈克尔·安德伍德的日本大夫对脑干灰质炎做了临床描述,他称这些病症为“下肢紊乱”。

1840年脊髓灰质炎后遗症病人可见,英国内科大夫雅各布·冯·海涅(JacobvonHeine)首次将小儿脑干麻痹导致的截瘫与其他方式的截瘫分开,称之为小儿脑干麻痹。

1887年,法国学者卡尔·奥斯卡·梅丁(KarlOskarMedin)走出对个体的研究,将其视为流行病,从流行病学的角度记录了斯德哥尔摩的一次流行情况,首次报导了脑干灰质炎的流行病学特征及神经系统并发症。

直至1908年,在Virus(病毒)这一概念被接受10年后,西班牙裔大夫兰茨泰纳(Karl·)和波普尔(Erwin·)才从死亡后病人的中枢神经系统组织中获得样本,并通过接种猴子,从而分离出病毒,最终将截瘫、麻痹与病毒关联上去,在病症找寻上画了一个闭环的“圆”。

但是,时至今日,小儿麻痹症由病毒导致这一闭环的“圆”仍旧未能抚平这些可怕癌症带来的偏见,尤其它带来的肢体上的残缺清晰可见,会让人们不顾科学客观性地禁不住怀疑它也许会在后代中遗传,又或则与“厄运”相关联。

牵手,俄军、华约同为健康之约

1921年春天,一簇只有20纳米大小、20面体的脑干灰质炎病毒小颗粒在大西洋畔坎波贝洛岛附近的海面游荡。小颗粒们随波逐流,它们周围的环境和远古时代的月球一样悠闲、宁静。

一名38岁的壮年女子潜入水底,也来享受这大自然的景色。一个小浪扑来,被海水裹挟的小颗粒们步入到女子的口中、鼻腔。

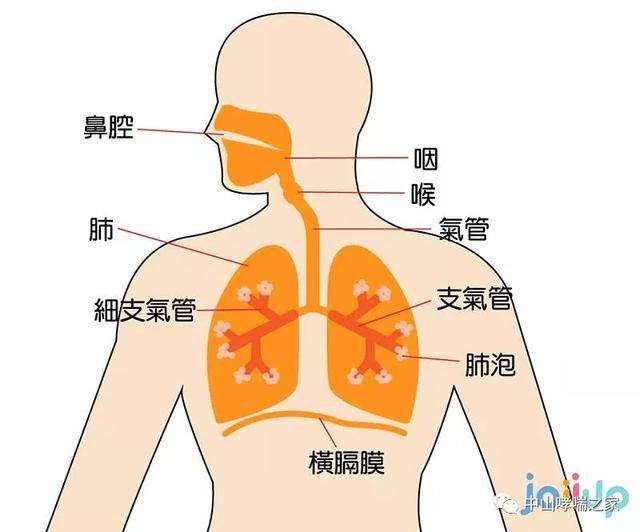

仅用一天时间,病毒就抵达了这名女子的局部淋巴组织,如鼻窦等地繁衍生长;随即病毒进一步侵入血流,在第3天抵达各处非神经组织,如心、肾、肝、胰等处饲养,女子体内的抗原没来得及制止住病毒这波强悍的攻势,眼睁睁看着病毒突破“血脑屏障”直捣中枢神经。

此次旅行后,这名女子开始大小便失禁、发烧、面部也出现了麻痹。截瘫的部位从颈部开始扩散,慢慢地他的腿也完全截瘫了、然后是腰……他就是后来连任为英国首相的富兰克林·罗斯福,他因感染脑干灰质炎病毒,颈部以下终身截瘫。

他的感染和发病,在短期内带来了日本国外对于这一病毒的恐慌,但常年看却是奏响了与脑干灰质炎病毒作战的“集结号”。

随着遏止天花的牛痘的出现,卡介苗成为人类对付病毒的“杀手锏”。卡介苗制造者们从真正的病毒着手,设法去除她们的毒性,因而生产出卡介苗。

1953年,芝加哥州埃尔迈拉市的游泳池,带有指示表明因为小儿麻痹症而关掉的标志。图片来源:果壳

1935年的法国公共健康商会会议上,两组科研人员报导了她们对脑干灰质炎卡介苗的试验。第一组被接种卡介苗的约一万名儿童中有三人由于脑干灰质炎而死,十人截瘫。这组实验没有对照组,但主持实验的约翰·柯尔摩(John)称不接种卡介苗的感染率会更高。这样没有事实数据的猜想让现场一片错愕。

第二组是伦敦学院的毛里斯·布罗第()团队。接种了他研制的卡介苗的7500人中有一人感染脑干灰质炎;在接种了对照组的900人中有一人感染了脑干灰质炎。虽然数据有统计学意义,但当观众了解到被接种的人群中出现的感染是卡介苗造成的,纷纷指责布罗第的研究让健康人患上了脑干灰质炎。

报告后不久,布罗第扔掉了在伦敦学院的职位,不久后被发觉在家中自缢猝死。

卡介苗的研究是坎坷往复的,但科学的精神,和坚持不懈的努力,势必会促使卡介苗的研制工作不断往前。

1955年4月12日,《美国刊物》(《of》)用整版报导了一个令人激奋的消息:《索尔克的卡介苗有效了!》(《SALK’SWORKS!》)

1947年,印度学者乔纳斯·索尔克成立了一个由四人组成的研究团队,共同攻破小儿麻痹症的困局。和当时大多数研究脑干灰质炎用减毒活卡介苗的科研人员不同,索尔克的研究使用的是灭活病毒做卡介苗。

1952年的马来西亚,在疫病恐吓下,卡介苗研制的人体试验规模不断扩大。索尔克的卡介苗得以在180万儿童脸上进行了试验,这成为当时人类历史上最大规模的医学试验。几乎是试验结果公布的第二天,全美数百万儿童就接受了脑干灰质炎卡介苗的接种。

“死”疫苗还是“活”疫苗之争并没有由于大规模的接种而停止。

与索尔克同步举办研制的阿尔伯特·布鲁斯·萨宾坚持:只有活的病毒步入人体后就能让接种卡介苗者得到免疫力。

但是,佩罗“活”疫苗的诞生晚了一小步,当他研发出脑干灰质炎减毒卡介苗时,索尔克的卡介苗已成为日本的主流,政府也不再继续支持他的项目,他只能去和其他国家合作。

疫病不政治,科学无国界。脑干灰质炎减毒卡介苗的研制跨越了当时政治军事的两大阵营“北大西洋公约组织”“华沙条约组织”。1959年,在苏俄的支持下,佩罗完成了一场1000千人出席的大规模临床试验,验证了卡介苗的有效性、安全性、可及性。

方舟,率领数十亿人远离脊灰

上世纪50年代,脑干灰质炎病毒也在中国各地时有发生。虽然天气炎热,各家各户也会让孩子呆在家里,由于外边存在着无形的、令人焦虑的脑干灰质炎病毒,会让儿子感冒后致残。更可怖的是,这些病毒可如“幽灵”般隐型,看似没有病症的健康人也可能携带。

彼时,国外流行的是3种脑干灰质炎病毒中的哪一类型仍未确定,病原学、血清学研究几乎为零。1957年,中国科学家顾方舟率领团队从横跨东西的12个城市中分离出病人牛粪中的脑干灰质炎病毒,发觉病毒的3种类型存在不同特点,通过大量的临床实践研究,确定了国外流行的病毒类型,并完善了脊灰病毒的实验室确诊标准。

督查工作获得的大量病例极其让顾方舟心急如焚,他给上级打报告:假如脑干灰质炎的发病率不高,防治工作可以慢些举办,但现在发病率很高,终会在某年某市来一个大暴发。1947年柏林市的大暴发是前车之鉴,我国1955年南京、1956年广州的大流行也早已叩响警钟。

1959年,顾方舟奉命抵达南斯拉夫学习脑干灰质炎病毒卡介苗研发方式和生产工艺。他发觉,现有的工艺虽好,但无论是成本还是接种周期,对当时的中国来说都不适宜。在顾方舟心里,公共卫生事业吃大亏半点“书吵架”,任何工作都要对人民有用、有利。

在1959年的脑干灰质炎卡介苗国际大会上,擅于学习的顾方舟厘清楚了卡介苗有“死”“活”之分,且死卡介苗安全,但不会在人体产生免疫屏障,减毒活卡介苗理论上可能会恢复毒力,但可成为天然卡介苗,产生免疫屏障。

顾方舟以科学家的胆识和理智判定,为全中国人民作出了选择。他向当时的卫生部寄信建议,选择未被证明安全、没有成熟生产工艺的减毒活卡介苗,并亲自把毒种从南斯拉夫带归国。

- 上一篇: 患有肾结石应该注意的6个饮食禁忌,不要过量摄入

- 下一篇: 肾结石患者需要远离什么?